28岁的人大女博士王迪,决定手持身份证站出来,实名举报她的导师王贵元的那一刻,不知道有没有料到:

网络是把双刃剑。

作恶者被纪律和法律严惩的瞬间,受害人也会遭人言和恶意围堵。

尤其是,当这个受害人是年轻貌美的女性,她举报的事件是会勾起人们无限遐想的性骚扰时,她遭受的审判必定是无形且恶毒的。

这两天,“王迪举报导师王贵元、人大雷霆出击处决失德教授”全网刷屏后,一场针对王迪的围攻,也悄然降临。

参与围攻王迪的,不乏一些男性大V。

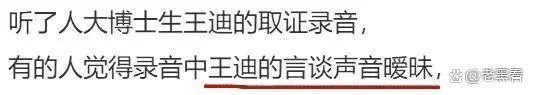

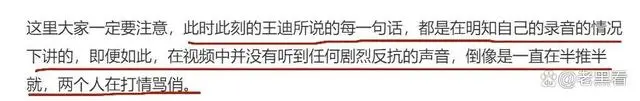

他们依据王迪在58分钟的举报视频中,面对导师王贵元秀肌肉、索亲亲、袭胸部、“做夫妻”的骚扰,没有明确地说出“畜生,滚”,而是温柔持续地说“老师,不行。不行,老师。老师,不可以”而断定:

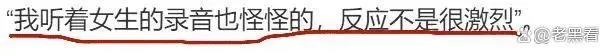

不激烈大声地拒绝,就是玩暧昧。

进而,他们把王迪推进荡妇羞辱的恶意里:

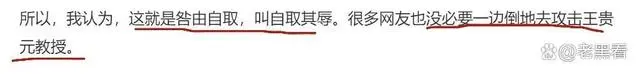

“不大声反抗,不及时报警,偷偷录音留证据,一看这女的也不是什么好鸟,简直咎由自取。”

在他们的逻辑里:

不当烈女,就是荡妇。

这种逻辑,就好比一个男人走在大街上,看见对面美女朝他笑了一下,就认定美女是在勾引他:

“否则,她为什么对我笑呢?”

一个男人看见一同出差的女同事穿了条裙子,就认为女同事想和他发生关系:

“否则,她为什么要穿这么好看的裙子呢?”

一个男领导发现女下属醉酒后,对他的骚扰没有反抗,就认定对方想对他以身相许:

“否则,她怎么浑身软绵绵的,没有把我推开呢?”

这些充斥着自大且自恋的男性凝视,让人不寒而栗,细思极恐——

这些人不知道:

保持微笑是女性的礼貌;

穿短裙子、长裙子还是裤子是女性的自由;

很多年轻女性不胜酒力,并不是为了让领导有机可乘,单纯就是她们不能也不爱喝酒,但又怕不陪领导喝酒,会被领导苛责,会失去这份好不容易找来的工作。

套用鲁迅先生的话说:

这些人“一见短袖子,立刻想到白臂膊,立刻想到全裸体,立刻想到生殖器,立刻想到性交,立刻想到杂交,立刻想到私生子”。

你期待他们和女性交往时,做到内心庄重、遵守边界、饱含悲悯,看见女性是自由意志和独立个体,那是万万不可能的。

你期待他们由王迪的处境,想到职场和学术的权力欺压,想到导师和研究生之间不对等的特殊关系,想到一手遮天的学阀们在中国学术圈已成毒瘤,想到一个个寒门之后为了反抗导师权重的学术垄断,用极端而惨烈的悲剧付出了生命的代价,那更是万万不可能的。

以他们的傲慢和偏见,更不可能想到:

温和持续说“不行”的王迪,不过是当下中国学术怪圈中的一只蚍蜉而已。

她必须以鱼死网破的勇气,才能书写出今天蚍蜉撼大树的悲壮。

何况,她就算读了博士,也不过是个28岁的学生。

她前28年的人生始终困守在校园内,完全没有和65岁的老色批短兵相接的博弈与经验。

她能持续表达“不行”,能偷偷录下证据,能在被老色批卡着毕业的关口,手持身份证站出来,已是她在强权和抗争之间的缝隙里,全部的孤注一掷。

身为女性,我对不完美但够勇敢的王迪,只有赞叹与欣赏,没有恶意与羞辱。

因为我想到了自己,想到了身边更多女性,想到了我们共同的不够勇敢但终于觉醒的成长史。

我20多岁时,在采访归来的路上,曾遭遇性骚扰。

当时,我的第一反应,竟然不是上前朝不要脸的猥亵犯猛扇一耳光,而是只想甩掉咸猪手快速逃跑。

就像做错事的是我,不是他。

我一个相熟的朋友,年少时曾遭遇男亲戚的性侵。

多年后,她成了企业家,收获诸多赞誉,事业有成家庭幸福,才有勇气把当年的遭遇讲给我听,并希望我能以文字为刀锋,在作品里替她完成复仇,杀死了性侵者。

正是这些残忍的真实故事,提醒我:

不要苛责年轻的孩子,尤其是女孩子。

她们看起来犹犹豫豫、畏手畏脚、不能快意恩仇、不够明快决绝,不是她们不够好或有所图。

而是她们正在摇摇晃晃中重构自我、挣脱驯化。

挣脱成长中那些来自社会、学校和家庭的驯化。

比如:

“女孩子就要有女孩子的样子。”

“苍蝇不叮无缝的蛋。”

“他为什么不骚扰别人只骚扰你。”

“说到底还是你的问题。”

……

这些张嘴就来、司空见惯的驯化,在女性成长中不断叠加,不断强化,甚至成为我们潜意识里可怕的自动化处理。

让我们面对更高权位的人时,不由自主地害怕、紧张、恐惧、自卑、胆怯,乃至卑微、讨好。

也让我们成为厌女症的受害者的同时,也成为厌女症的加害者。

不少女性自己都看不起自己的女性身份,都认为女性低人一等,都坚信女性必须依附男性而活。

最典型的例证,就是被男人和生育害惨的婆婆,会继续帮助儿子去PUA儿媳妇。

“我不行。”

“我不好。”

“我不能。”

“我只能认命。”

“我不敢大声反抗。”

“我无法抗争更高权力的压迫。”

……

这些由外在驯化,转变成内在暗示的有毒认知,曾是很多女同胞成长路上的魔兽。

直到多年后,我们从小女孩成长为大女人,从男权社会里分得一杯羹,靠自己的双手在雄竞市场上站稳脚跟,历经诸多内耗和自我战争。

我们才渐渐明白这个男权主导世界的社会,潜伏很多针对女性的催眠术,也诞生了很多女性悲剧故事:

订了婚后悔婚的女性,会在凌晨4点被男人跑到家里追杀;

结了婚的女性遭遇家暴提出离婚,会被男人打得余生要携带粪袋活命;

离了婚的女性准备步入新的情感时,会被前夫在街头追着暴揍;

哪怕就算读了大学,考了博士,成为了人中龙凤的女性,在遭遇侵害时站出来求助发声,依然会被人质疑:

“你说‘不行’时声音怎么这么小,听起来就像打情骂俏!”

时针走到2024年,我们终于看清了这个世界的残酷与恶意,也终于明白了自我的觉醒与力量:

性骚扰就是犯罪,和色情无关;

权力欺压就是职权滥用,必须反抗呐喊;

那个温和而坚定说“不行”的女孩,根本不是玩暧昧,也无需承受荡妇羞辱,而是在她保全自己的能力范围内,对肮脏老男人和丑陋学术压迫,发出的有力怒吼;

女性一味的隐忍和讨好,从来换不来尊重和自由,唯有从学习和生活深处打捞上来的智识、能力与勇气,才能给女性戴上隐形的翅膀,让我们牢牢守住我们自己的那半边天。

是的。

女性不是一种性别,而是一种处境。

凡是处境,都可以凭借我们一代又一代女性的努力,一寸又一寸地缓慢改变。